USPTO、メモランダムを公表し、米国特許法第101条に基づく適格性評価に注意喚起

(米国関連)

米国特許商標庁(USPTO)のチャールズ・キム(Charles Kim)特許担当副長官(Deputy Commissioner for Patents)は、2025年8月4日に「Reminders on evaluating subject matter eligibility of claims under 35 U.S.C. 101」と題するメモランダムを公表し、特許適格性ガイダンスに関する重要な注意事項を審査官に提供しました。

1.メモランダムの背景・目的

メモランダムは、AIを含むソフトウェア分野のクレームが司法例外に該当するか否かの判断にばらつきが生じやすいことを考慮して、特にそのような分野を担当する審査官を想定して提供されています。

ただし、メモランダムは、既存のUSPTOガイダンス(MPEPおよびMPEPに組み込まれる予定の”2024年特許適格性ガイダンス改訂版(AI-SME Update)”)と整合しており、これまでに発表されていない新たな指標を導入するものではありません。

ここでは、Step 2Aの分析における以下の4つの重要な論点を中心として、審査官に注意喚起を促しています。

(a)抽象的アイデア(abstract idea)の下位分類である”精神プロセス(いわゆる、人間の心の中)”に依拠して判断する場合の考慮点

(b)司法例外(judicial exception)を記載(recite)したクレームと、単に司法例外に関わる(involve)クレームとを区別することの重要性

(c)クレームから特定される「司法例外」および「追加要素」を切り離さず、両者を含むクレームの各要素を組み合わせてクレーム全体を分析することの重要性(Prong Two)

(d)クレームがコンピュータの機能改善または「その他の技術もしくは技術分野」に向けられているか、あるいは抽象的アイデアを単純に実装(perform)するためのみのツールとしてコンピュータが使用されている(すなわち、“apply it(単なる適用)”)のかの検討の重要性。

2.公表されているガイダンスの確認

メモランダムは、審査官が参照すべきガイダンスを確認的に以下のように明示しています。

・MPEP§2103~2106.7

・2024年特許適格性ガイダンス改訂版(AI-SME Update)

なお、2024年特許適格性ガイダンス改訂版はAIに特化した事例を含んでおり、後日にMPEPに統合予定とされています。

3.クレームの分析(Prong One, Prong Two)

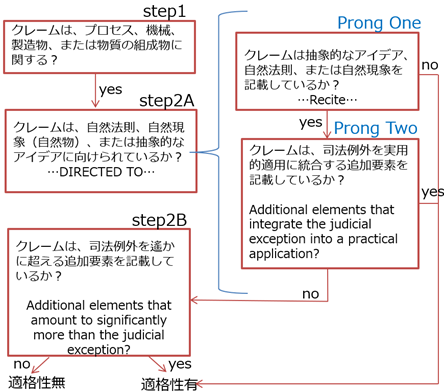

メモランダムには、MPEP2106のサブセクションIIIに記載されているフローチャートに従って、BRI(Broadest Reasonable Interpretation)基準に従って最も広い合理的な解釈でクレームが評価されるべきであると記載されています。以下に、そのフローチャートをアレンジし、日文訳を含むフローチャートをご参考までに示します。

USPTOは、いわゆるMayo最高裁判決およびAlice最高裁判決を受けてstep2Aおよびstep2Bを含む特許適格性テストのフローチャートを公表後、「2019年改訂特許適格性ガイダンス」を公表する際に、適用方法の明確性、予測可能性、および一貫性を高めることを目的として、step2AをProng One, Prong Twoに分離させた現状の特許適格性テストの枠組みを明らかにしています。

- Step 2A Prong One

Prong Oneでは、司法例外の記載の有無が判断されますが、メモランダムは、特にソフトウェア関連技術において、審査官が「抽象的概念」型の司法例外にしばしば遭遇することに言及しています。

「抽象的概念」は、精神的プロセスや数学的概念を含む複数類型が含まれますが、実務的には、ソフトウェア関連技術に関するクレームが「精神的プロセス類型」である”人間の心の中でできること”に該当すると審査官によって判断されてしまい、出願人が対応に苦慮するケースが少なくないように思われます。

メモランダムは、Prong Oneに関して2つの観点から注意喚起しています。これら2点は実質的に冒頭の(a),(b)に対応しますので、各々を(a),(b)として項分けして解説します。

(a)精神的プロセス類型

地裁判決あるいはCAFC判決の中で、裁判所が問題のクレームの構成要素を「人間の心の中で、または人間がペンと紙を使って実行できる」と評価し、抽象的アイデアとみなすケースが少なくありません。メモランダムは、このような判断に従って、人間の心の中で実際に実行できる限定(観察、評価、判断、意見等)をクレームが含む場合、クレームは精神プロセスを記載していると判断するようUSPTOが審査官に指示していることを明言した上で、人間の心の中で実際に実行できない限定要素は、精神プロセスを”記載(recite)”していることにならないと断言しています。このように、メモランダムは、人間の心の中で実質的に実行できない限定要素までも含むように精神プロセス類型の範囲を拡大することのないように、審査官に注意を喚起しています。

(b)司法例外を記載したクレームと、単に司法例外を含むクレームとの区別

メモランダムは、「司法例外を記載(recite)したクレーム」と、「単に司法例外に関わる(involve)クレーム」とを区別するように注意喚起しています。

この注意喚起の意味はわかり難いように思われます。

メモランダムが意図する「司法例外を記載(recite)したクレーム」とは、司法例外自体が構成要素として明示的に記載されており、したがって、Prong OneにおいてYESと判断されるべきクレームです。

これに対して、「単に司法例外に関わる(involve)クレーム」とは、構成要素からすると、その背景に司法例外(抽象的アイデア、自然法則、自然現象)が存在すると理解されるものの、その構成要素自体が司法例外を明示的に記載していないクレームと理解されます。

進んで解釈しますと、「クレーム全体として見れば、その背景に、たとえば、自然法則(司法例外の1つ)が存在することが読み取れるからといって、司法例外自体を明示的に記載した構成要素がクレームに存在しない場合には、そのクレームはProng OneにおいてNOと判断されるべき(よって適格性有)」、ということかと解釈されます。

この解釈は、発明が自然法則を利用したものとして定義されている日本国特許法に馴染みのある我々からしますと至極当然のことのようにも思われますが、このような注意喚起の必要性は、米国における特許審査が混乱していることを象徴しているといえるかもしれません。

なお、メモランダムは、「司法例外を記載(recite)したクレーム」に対応する例としてUSPTOの事例47(異常検出)を、「単に司法例外に関わる(involve)クレーム」に対応する例としてUSPTOの事例39(顔検出用ニューラルネットワーク)を、それぞれ紹介しています。

いずれの事例もニューラルネットワークのトレーニングに関する構成が含まれていますが、事例47のクレーム2では、「トレーニングアルゴリズム(バックプロパゲーションアルゴリズムおよび勾配降下アルゴリズム)」が明示されている一方、事例39のクレームでは、そのようなアルゴリズムが限定されていません。

メモランダムは、「アルゴリズム」という記載は、その名称で参照される特定の数学的計算の必要性を示すから、そのような記載が限定された事例47のクレーム2は「司法例外を記載(recite)したクレーム」に該当する一方、「ニューラルネットワークをトレーニングする」という表現には数学的概念を伴う技術等が含まれるものの、この限定は、計算等を明示または説明していないので、「ニューラルネットワークをトレーニングする」とだけ記載され、アルゴリズムなどの記載のない事例39は、「単に司法例外に関わる(involve)クレーム」に該当すると説明しています。

- Step 2A Prong Two

メモランダムは、Prong Twoに基づくクレーム評価をMPEP 2106.04(d)に従って実施することを述べた後、Prong Twoに関して3つの観点から注意喚起しています。1つ目は「クレーム全体の分析」に関し、2つ目は「改良に関する考慮」に関し、3つ目は「『Apply it(単なる適用)』の考慮と、改良に関する考慮とのオーバーラップ」です。これら3点のうちの1点目は実質的に冒頭の(c)に対応し、残りの2点は実質的に冒頭の(d)に対応しますので、各々を(c),(d1),(d2)として項分けして解説します。

(c)クレーム全体の分析

メモランダムは、追加要素について、クレームに記載された司法例外とは全く切り離して孤立させて(in a vacuum)評価されるべきではなく、クレームの全ての限定における相互作用および影響を考慮する必要があることを述べています。

(d1)改良に関する考慮

メモランダムは、クレームがコンピュータの機能または他の技術もしくは技術分野の改良を反映していることを確認(技術的課題に対する技術的解決策の探索)してクレームの適格性を認めるに際して、重要な考慮事項は「クレームが単に解決策または結果のアイデアを主張するのではなく、課題に対する特定の解決策または所望の結果を達成するための特定の方法をどの程度網羅しているか」であり、そのために明細書を参照し、開示された改良がクレームに反映されていることを確認する必要があることを述べています。

メモランダムは、加えて以下のようにも述べています。

・明細書は改良を明示的に記載する必要はないが、当該技術分野の通常の知識を有する者にとって改良が明らかであるように発明を記述する必要がある。

・クレーム自体は、明細書に記載されている改良を明示的に記載する必要はない。

本メモランダムは、審査官への注意喚起を目的として公表されているはずなのですが、上記の2点は出願人に向けられたメッセージとも解釈されます。

(d2)『Apply it(単なる適用)』の考慮と、改良に関する考慮とのオーバーラップ

クレームが追加要素およびそれ以外の要素全体でコンピュータの機能または他の技術もしくは技術分野の改良を反映している場合には、Prong Twoにおける「実用的適用」に該当すると判断され、追加要素が『Apply it(単なる適用)』、すなわち、司法例外をコンピュータ上に実装するためのものに過ぎない場合には、Prong Twoにおける「実用的適用」に該当しないと判断されます。

メモランダムは、追加要素がいずれ(「改良」or「Apply it」)に該当するかの評価が、同一のクレームをベースにして”オーバーラップ”した状態で行なわれることに対する注意喚起を促しており、クレームの限定を過度に単純化し、「Apply it」という考慮の適用範囲を拡大しないように注意する必要があることを述べています。

4.SME拒絶(Subject Matter Eligibility Rejection)の判断に関する留意事項

メモランダムは、クレームが不適格となる可能性が50%を超える場合にのみ拒絶を行うべきであることを認識すべきであり、適格性について不確実であるという理由だけで、クレームを拒絶すべきではないとの注意喚起をしています。この注意喚起は、判断に迷う場合に適格性無との拒絶通知を発行してはならないという、審査官への明確な訓示のように思えます。

メモランダムは、従来から採用されているコンパクト審査の原則についても併せて確認的に述べています。コンパクト審査の原則により、審査官は、最初のオフィスアクションにおいて、101条による拒絶理由を通知する際、他の特許要件(例えば、米国特許法第102条、第103条、第112条)のそれぞれに基づき、すべてのクレームについて完全な審査を行うことが求められます。

[情報元]

1.Reminders on evaluating subject matter eligibility of claims under 35 U.S.C. 101

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-101-20250804.pdf

[担当]深見特許事務所 中田 雅彦