自己公開公知例外が争点となった大法院判決紹介

韓国大法院は、自己公開を理由とした公知例外主張の効果について、(1)一番最初に公知となった発明に対してのみ公知例外主張をしたとしても、後で公知となったが公知例外主張をしていない残りの発明が、一番最初に公知となった発明との同一性が認定される範囲にあれば、後で公知となった残りの発明にまで公知例外の効果が及び、(2)公知例外規定が適用されるために、必ずしも自己公知となった発明が特許出願された発明と同一でなければならないものではないと判断しました(大法院2025.5.29.言渡し2023フ10712判決)。

1.事実関係

(1)本件実用新案の概要

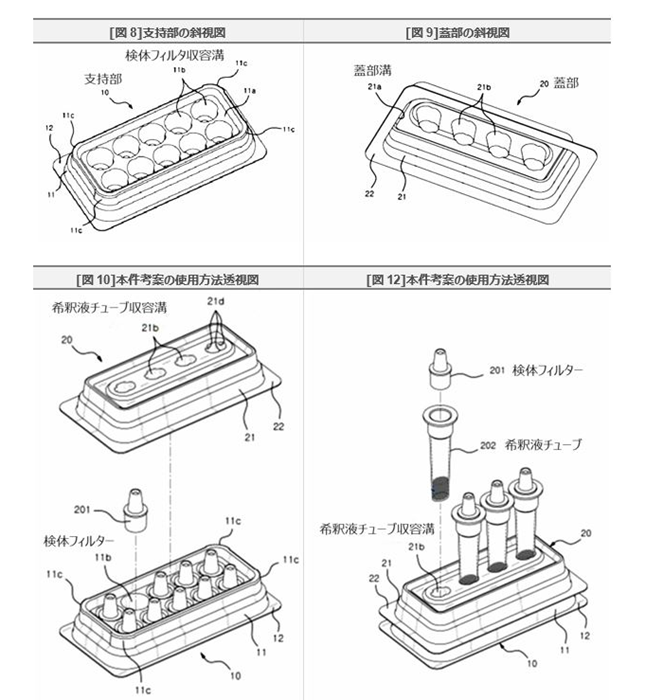

A社は、「体外診断検体フィルタ用ケース」に関する韓国実用新案(以下「本件実用新案」)の実用新案権者です。本件実用新案の代表クレームに記載の「体外診断検体フィルタ用ケース」は、検体フィルタ(201)を収容できる検体フィルタ収容溝(11b)が陥没形成されている支持部(10)、及び検体フィルタ収容溝(11b)を囲むように支持部(10)に結合される蓋部(20)を有しており、蓋部(20)は表面に希釈液チューブ(202)を起立状態で収容できる希釈液チューブ収容溝(21b)が陥没形成されていることを特徴としています。

上記各( )内に示す参照番号は、次頁に掲載する本件実用新案の代表的な図(図8~10, 12)に示す参照番号に対応します。

(2)実用新案無効審判の請求と特許審判院の判断

A社は、2018年7月5日に韓国特許庁に本件考案を出願し、2017年11月10日に輸出された「体外診断検体フィルタ用ケース蓋部」(以下「先行考案1」)および同年11月30日に国内販売された「体外診断検体フィルタ用ケース」(以下「先行考案2」)に基づき、公知例外の適用を主張しました。

先行考案1は、先行考案2に含まれる検体フィルタ用ケースのうち「蓋部」のみを構成するものです。A社はさらに、出願前に先行考案2と同一構成の検体フィルタ用ケース(先行考案3)を国内販売していましたが、この販売については公知例外の適用を主張しませんでした。なお、先行考案2と先行考案3は検知対象となるウイルスが異なるのみで、検体フィルタ用ケースの構成自体は同一です。

これに対し、B社は先行考案1、2および3に基づき本件考案は新規性を欠くとして、特許審判院に本件実用新案の無効審判を請求しました。特許審判院は、B社の請求を認める審決を下しました。

[本件実用新案の図8~10,12]

(3)審決取消訴訟の提起および特許法院の判断

上記審決に対してA社は、本件実用新案の有効性を主張して、審決取消訴訟を提起しました。

審決取消訴訟において特許法院は、以下の理由(a)~(c)により、先行考案1, 2 ,3はいずれも公知例外適用主張の効果が及ぶと判断し、A社の請求を認容しました。

(a)特許審判院の審決においては、先行考案2に関連する品目許可の食薬処への申告過程等に照らしてみると、先行考案2は、原告が主張する公知例外規定の適用日である2017年11月30日ではなくそれ以前である2017年7月4日に国内販売されていたものと推定されると判断されたが、先行考案2が本件考案の公知例外適用日前に公知となっていたと認められる客観的な証拠がない。

(b)先行考案3は検知するウイルスが異なるだけで公知例外適用日を主張した先行考案2の「体外診断検体フィルタ用ケース」と構造及び形状が同じであるため考案の同一性が認定され、同一の検体フィルタ用ケースに対する後続の公知行為は最初の公知行為に基づいたと認められるということが妥当である。

(c)先行考案1は本件考案(体外診断検体フィルタ用ケース)の構成のうちの一部(蓋部)のみを有しているところ、公知例外規定における自己公開した考案は必ずしも実用新案出願された考案のすべての構成を有していることが要求されるものではない。

上記特許法院の判決に対してB社は、大法院に上告しました。

4.大法院の判断

(1)韓国特許法上の「公知例外(新規性喪失例外)規定」について

韓国実用新案法第11条で準用される特許法第30条第1項第1号は、特許を受ける権利を有する者によりその発明が特許出願前に国内若しくは国外で公知となり、又は公然実施をされる等、特許法第29条第1項各号のいずれか一つに該当するように至った場合(以下「自己公知」とします)、その日から12か月以内に特許出願をしたときは、その特許出願された発明について特許法第29条第1項又は第2項(新規性又は進歩性の要件)を適用するとき、その発明は、第29条第1項各号の公知となった発明に該当しないものとみなすとしています。この規定が公知例外規定を構成します。

これは特許法が、原則的に出願前に公知・公用となった発明又はその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が公知・公用となった発明によって容易に発明することができる発明は特許を受けることができないとしていること(特許法第29条第1項、第2項)に対する例外を規定したものです。新規性または進歩性の要件に関する原則を厳格に適用しすぎる場合、特許を受ける権利を有する者にとって過度に苛酷で公平性を失わせることとなったり、産業の発展を図る特許法の趣旨に合わなくなったりするケースが発生することがあるため、例外的に一定の要件と手続を備えた場合には、特許を受ける権利を有する者の発明が特許出願前に公開されていたとしても、その発明は公知等にならなかったものとして取り扱うように公知例外規定を置いたものです。

(2)公知例外規定の効果の認定

こうした公知例外規定の文言と趣旨に照らして大法院は、特許を受ける権利を有する者が特許法第30条第1項で定めた12か月の期間内に複数回の公開行為をし、そのうち最初に公知となった発明についてのみ手続に従って公知例外主張をしたとしても、後で公知となったが公知例外主張をしていない残りの発明が、最初に公知となった発明との同一性が認められる範囲にあるならば、後で公知となった残りの発明にまで公知例外の効果が及ぶと認めるべきであるとの判断を示しました。

一方、特許法第30条第1項第1号の公知例外規定は、特許出願された発明に比べて新規性要件である特許法第29条第1項だけでなく、進歩性要件である特許法第29条第2項を適用するときにも自己公知となった発明が公知等にならなかったとみなすと定めています。また、その規定の文言上、公知例外の効果が及ぶ「自己公知となった発明」と出願の対象である「特許出願された発明」とを明らかに区別しています。

このような特許法上の規定に基づいて大法院は、特許出願された発明が自己公知となった発明の公知後の追加の研究開発や改良等を通じて自己公知となった発明と構成や効果に差異が生じることがあることを考慮したものであり、公知例外規定が適用されるために、必ずしも自己公知となった発明が特許出願された発明と同一でなければならないとか、または自己公知となった発明そのものが特許出願されなければならないと解することはできないとの判断を示しました。

このような法理に照らして、大法院は、上述した先行考案1と先行考案3に公知例外規定の適用の効果が及ぶと判断した原審に誤りはないと結論付けました。

5.本件判決の意義

本件大法院判決は、自己公開を理由とした公知例外規定(韓国特許法第30条)の適用範囲と要件を明確化し、従来の実務よりも柔軟な運用を認めた点に大きな意義があります。

第一に、本判決は、出願前に複数の自己公開が行われた場合、最初の公開行為について公知例外の主張と証明資料を提出していれば、後続の公開にもその効果が及ぶ可能性を認めました。これまでの特許庁審査基準や下級審判例では、原則として各公開行為ごとに個別の主張・証明を求めていましたが、本判決は、最初の自己公開を適切に主張していれば、後の公開が「密接不可分な関係」にない場合でも公知例外の効力が及び得ると判断した点で、出願人に有利な方向への転換を示したものです。

第二に、本判決は、自己公開発明と出願発明が「完全に同一」でなくても、両者が本質的に同一と認められる場合には公知例外の適用を認め得るとしました。従来の実務では、両者の一致を厳格に求める傾向がありましたが、本判決は発明内容の実質的な同一性を重視し、形式的な差異にとらわれない柔軟な判断基準を示した点に意義があります。

これらの判断は、自己公開制度の本来の趣旨である「出願人による先行公開の救済」を再確認するものであり、韓国の公知例外制度をより実質的に運用する方向性を示した重要な判断といえます。

6.実務上の留意点

本判決により、自己公開を理由とした公知例外の適用範囲は拡大方向にあるものの、実務上は依然として慎重な対応が必要です。

まず、複数回の公開がある場合でも、最初の公開については確実に公知例外の主張と証明資料を提出する必要があります。本判決は後続公開への効力を認めたものの、形式的要件が不要になったわけではありません。主張や立証を怠れば、後の段階で例外適用が認められないおそれがあります。

次に、自己公開発明と出願発明の同一性については、「本質的に同一」と判断される範囲にとどまることに留意すべきです。構成や効果に明確な差異がある場合には、公知例外の適用が否定される可能性があります。したがって、出願時には、自己公開発明と出願発明の技術的内容を対比し、その同一性・関連性を明確に示す資料を整えておくことが望ましいです。

さらに、韓国実務では、依然として手続書面や証拠資料の提出が重視されているため、公開日・公開媒体・内容の証明を適切に行うことが重要です。出願人が海外で同様の公開を行っている場合には、各国制度の要件(日本・米国・欧州など)との整合も考慮し、事前に出願・公表スケジュールを慎重に管理する必要があります。

以上より、本判決は出願人にとって有利な判断を示した一方で、手続面での注意を怠ると救済を受けられないリスクも残ることから、引き続き慎重な対応が求められます。

7.日本および欧米の特許制度との対比

本件韓国大法院判決を踏まえて、複数の自己公開に関する公知例外規定について、以下、日本、欧州、米国のそれぞれの制度と比較検討します。

(1)日本制度との比較

日本の特許法第30条も韓国と同様に、出願前12か月以内の自己公開を公知例外として救済する制度を設けています。しかし、日本の実務では、公開ごとに個別の「例外主張書類」の提出が必要であり、複数の公開を包括的に救済する運用は認められていません。また、自己公開発明と出願発明の「同一性」も厳格に判断され、構成や効果に差異があれば別発明として扱われます。したがって、日本では韓国大法院判決に見られるような柔軟な運用はされていません。

(2)欧州制度との比較

欧州特許条約(EPC)には、日本や韓国に見られるような一般的な公知例外制度は存在せず、出願人自身による公開であっても、原則として新規性喪失となります。例外はEPC第55条に規定されており、不正取得による公開や、国際展示会での発表に限って、出願前6か月以内の公開を救済するにとどまります。このため、欧州では「自己公開=新規性喪失」が原則であり、韓国大法院判決のような複数公開や同一性の判断の論点は生じません。したがって、発明の保護を確実にするためには、公開前に出願を行なうことが不可欠です。

(3)米国制度との比較

米国特許法(35 U.S.C. §102(b)(1))も12か月のグレースピリオドを設け、出願人自身の公開を新規性喪失から除外しています。さらに、米国では発明者自身の公開に起因する第三者(冒認者)の再公開(いわゆる“derived disclosure”)も除外される(35 U.S.C. §102(b)(1)(A))点が特徴です。出願時に特別な手続や書類提出は不要であり、後にその公開が自己由来であることを証明すれば足ります。したがって、手続面では韓国や日本よりも柔軟で、発明者保護の範囲も広い制度といえます。

[情報元]

1.Kim&Chang ニュースレター「韓国大法院、自己公開を理由とした公知例外主張の効果は同一性が認められる後続の自己公知発明にも及び、自己公知発明が特許出願された発明と同一であることは要しないと判断」(2025.08.14)

https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=32616

2.ジェトロソウル事務所 知財判例データベース「自己公開を理由とした公知例外規定の適用について、その要件と効力範囲を判断した大法院判決」

https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2025/_542714.html

担当 深見特許事務所 野田 久登